- 268件自體免疫細胞治療

- 86件自體脂肪幹細胞移植

- 14件自體纖維母細胞移植

- 29件自體骨髓間質幹細胞移植

- 11件自體軟骨細胞移植

-

以上的細胞治療技術項目的適應症包括癌症、脊髓損傷、退化性關節炎、慢性未癒合傷口。在自體免疫細胞治療癌症方面,統計至2021年底,已有911名病人接受細胞治療,其中538人完成完整療程。其中最多的為第四期實體癌的病人,至少接受一劑細胞治療的人次為536人,平均年齡58.3歲。其中197名病人在2020年12月31日以前完成了療程,在這些完成治療的病人中,第四期乳癌病人(n=24)仍有超過一半存活,存活中位數尚無法計算;第四期大腸直腸癌病人(n=56)存活中位數為677天;第四期肝癌病人(n=36)存活中位數為368天;第四期胰臟癌病人(n=19)存活中位數為344天。

在自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷方面,統計至111年12月31日,7名接受治療的病人經過平均276天的追蹤,運動功能增加了約10%,輕觸覺增加了約20%,針刺覺減少了10%。其中1名患者的脊髓損傷程度由完全損傷(A級)改善為不完全損傷(B級)。

在退化性膝關節炎的治療中,自體脂肪幹細胞和自體骨髓間質幹細胞均顯示出有效的疼痛緩解效果,30名接受自體脂肪幹細胞治療的病人在平均追蹤217天後,疼痛指數(VAS)左側減少了約63.2%,右側減少了約61.5%,而功能性指數在多個評估指標(如KOOS、IKDC、Lysholm)上也有顯著改善,幅度為39.3%至77.1%。

此外,自體軟骨細胞治療膝關節軟骨缺損的效果也頗為顯著。56名病人在平均追蹤482天後,疼痛指數(VAS)左側減少了66.0%,右側減少了70.8%。這些治療數據顯示了細胞治療在修復膝關節軟骨、改善疼痛及提升功能方面的潛力。

我國細胞治療製劑研究發展、臨床試驗與核准現況

全球再生醫療發展迅速,其中北美、亞太和歐洲是主要的研發和臨床試驗中心。根據再生醫學聯盟(Alliance for Regenerative Medicine)資料顯示,截至2024年4月,全球的再生醫療研發者已超過2,800家,臨床試驗數量達到2,080項。這些試驗涵蓋多種治療方式,如自體細胞治療、異體細胞治療、CAR-T療法及基因治療等。美國在基因治療領域的核准數量最多,達到14項;韓國在自體細胞治療方面的核准數量最多,達到12項。這些數據顯示出全球各國對再生醫療的重視及不斷增加的核准案例。

我國再生醫療製劑的核准情況也逐年增加。截至2024年4月,我國核准的細胞治療臨床試驗共103件,其中包括56件第一期臨床試驗(Phase I)、21件第一/二期臨床試驗(Phase I/II)及20件第二期試驗(Phase II),6件第三期臨床試驗(Phase III),以腫瘤、神經、心血管疾病為大宗,顯示台灣細胞治療的開發已進入多樣化臨床試驗階段。基因治療方面,我國也核准46件臨床試驗,多為針對罕見病和遺傳疾病的基因療法。

一些代表性的再生醫療製劑已在我國核准上市。比如,諾華的基因治療製劑諾健生Zolgensma,於109年12月獲得核准,用於治療脊髓性肌肉萎縮症(SMA);另一個CAR-T療法的代表性藥物Kymriah,於110年9月核准,用於治療急性淋巴性白血病(ALL)及其他淋巴瘤類疾病;111年9月核准樂適達注射劑 (Luxturna),屬於基因治療製劑,用於治療萊伯氏先天性黑矇症;111年12月核准樂喜達注射劑(“Norvatis” Luxturna),治療非萊伯氏先天性黑矇症之遺傳性視網膜膜疾病。這些核准製劑代表了我國在再生醫療製劑領域的具體進展。

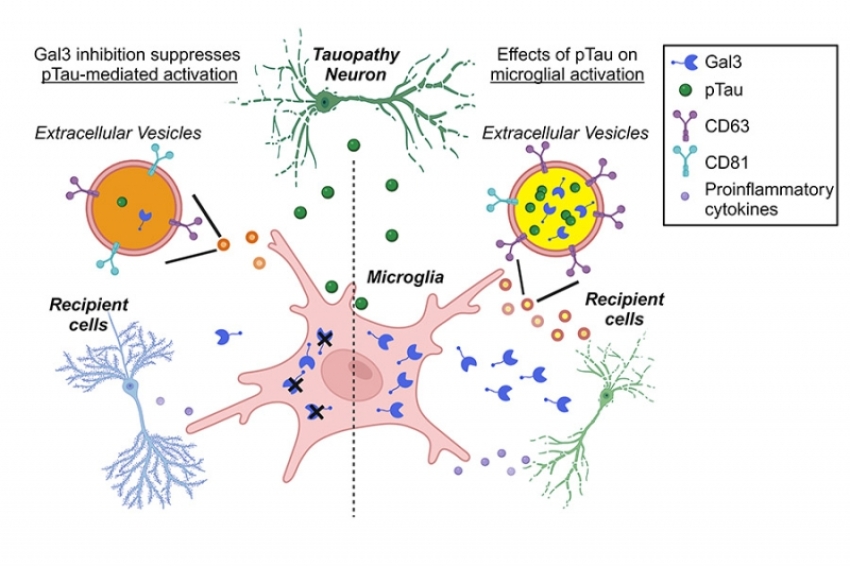

然而隨著細胞治療技術之演進,自體細胞製劑已逐漸無法滿足廣大患者之醫療迫切需求(unmet medical need)。111年7月台大醫院發布「CD19 CAR-T細胞治療突破性成果台大醫院幫助女童順利康復重獲新生」記者會,台灣首例CAR-T細胞治療個案,該名女童6歲時診斷出罹患兒童B細胞急性淋巴性白血病,歷經3年化療仍在110年復發,在同年4月接受CD19 CAR-T細胞治療後順利完全康復,也為台灣細胞治療發展注入一劑強心劑。CAR-T療法是一項先進的免疫療法,通過利用病人自身的T細胞來對抗癌細胞。具體來說,CAR-T療法是將病人的T細胞取出體外,經過基因改造,使其表達嵌合抗原受體(CAR)。CAR能夠幫助T細胞精確識別並攻擊癌細胞中的特定標記物,如CD19抗原。這樣的改造大大提高了T細胞對癌細胞的殺傷力,並且能夠在體內持續進行免疫監視,避免癌細胞的復發。

CAR-T療法對難治性和復發性血液癌症具有顯著的治療效果。由於其高度針對性,該療法在殺死癌細胞的同時對正常細胞的損害較小,因此副作用相對較低。此外,CAR-T療法提供了長期抗癌的潛力,使許多高風險血液病患者的無疾病生存期大幅延長。然而,CAR-T療法的複雜性和高昂的製備成本也帶來了挑戰,技術開發和臨床應用的擴展需要投入大量的資源。CAR-T療法在製備過程中涉及到病人自體細胞的分離、基因改造、體外增殖等多道工序,這些環節都需要先進的設備和專業的技術人員,因此也對治療成本和普及率構成了限制。

在台灣有許多研究團隊持續專注於細胞治療的研發與應用,期望能進一步減少治療成本、提升可及性,並擴大適應症範圍,為更多病人提供更高效的癌症治療方案。近期中國醫藥大學附設醫院細胞治療轉譯中心發表歷經多年研發「可異體移植、非病毒基因改造之多靶向奈米抗體- CAR.BiTE-gdT免疫細胞」製劑,可以異體移植大量大規模製備,具備隨取隨用,幫助癌症病人無法等待自體細胞製造的時間和風險,有助於大幅降低生產成本和普遍應用,目前正進行臨床I期試驗。

我國細胞治療未來發展趨勢

以癌症為例,隨著生活習性的工業化以及早期診斷的推廣,初次罹癌的年齡已有年輕化的趨勢,因此如何提昇癌症治療的成功率及延長生命更顯關鍵。再者,隨著國內保健風氣的蓬勃發展,各種運動型態的普及關係著身體機能之展現,而幹細胞也可適時修補受損的組織;此外,醫學美容技術與日俱新,不僅適用於燒燙傷患者,且相較於化學物質,細胞製劑更具有人體相容性,因此細胞治療絕對是本世紀最具發展前景的生醫產業之一。然唯有採取開放且謹慎的態度,台灣才能在細胞治療產業佔有舉足輕重的國際地位。

參考資料

- 衛生福利部。113年細胞治療技術施行計畫申請案件統計及已核准之計畫收案概況。

- 陸怡伶。細胞治療製劑臨床試驗法規及申請概況。財團法人醫藥品查驗中心。當代醫藥法規月刊。2023年7月。第153期。

- 陳淑玲。細胞治療製劑臨床試驗法規及申請概況。財團法人醫藥品查驗中心。當代醫藥法規月刊。2023年1月。第147期。

![衛福部核可之細胞治療執行單位 [持續更新]](http://biomaptw.com/media/k2/items/cache/753a82091bdf93df272697e1f26229c2_XL.jpg)