我國細胞治療的發展與核准的藥品

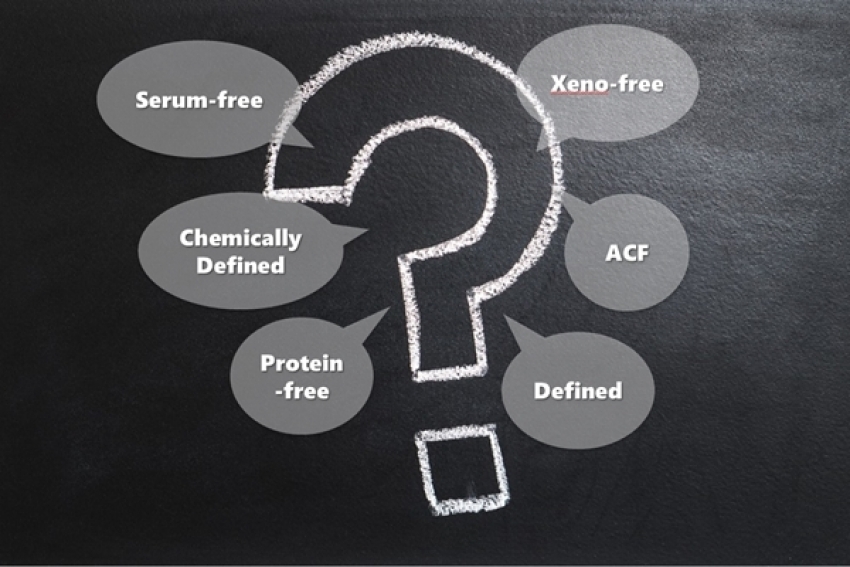

二月 05, 2025為加速細胞治療在臨床應用,衛生福利部自107年9月6日《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》(簡稱「特管辦法」)發布,開放六項對自體使用、風險低且安全性可確定的細胞治療技術。開放至今,經過嚴格的審查程序,多家醫療機構的申請獲得核准,不僅促進了國內細胞治療技術的發展,也為更多患者帶來更多選擇。截至113年9月30日,醫療機構提出了554件細胞治療技術的申請。已核准408件細胞治療技術施行計畫,細胞治療技術項目包括:

300種基因新發現 遺傳變異引發憂鬱症

二月 05, 2025300種基因變異新發現,憂鬱症遺傳可能性高。一項跨國醫學研究指出,共有697種基因變異與憂鬱症有關,其中包含近300種新型遺傳基因。然而,僅有三分之一的患者對抗憂鬱藥物有反應。專家強調,該研究有助於開發更多樣化的治療,並減少全球健康不平等。

細胞療法- 2024年市場概況與發展

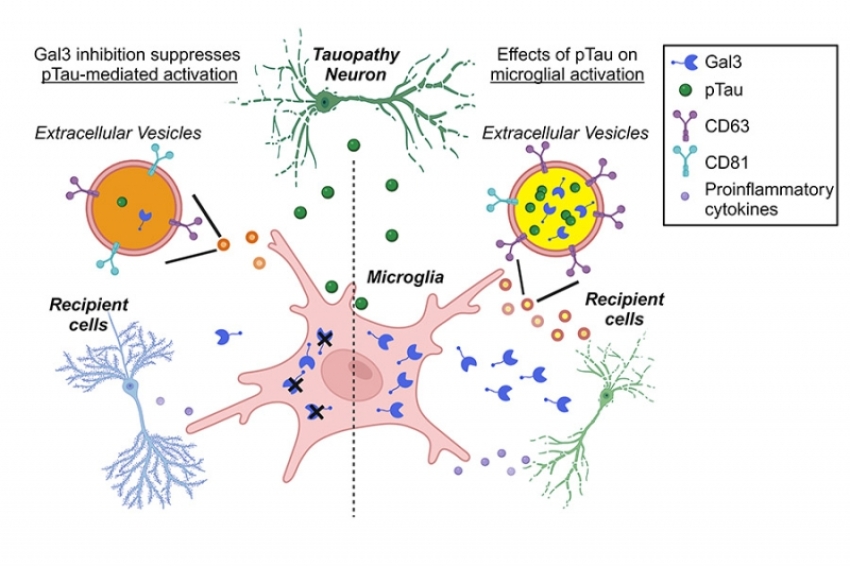

十二月 08, 2024外泌體的應用與發展趨勢!在台灣可以合法使用外泌體嗎?

十二月 03, 2024什麼是外泌體

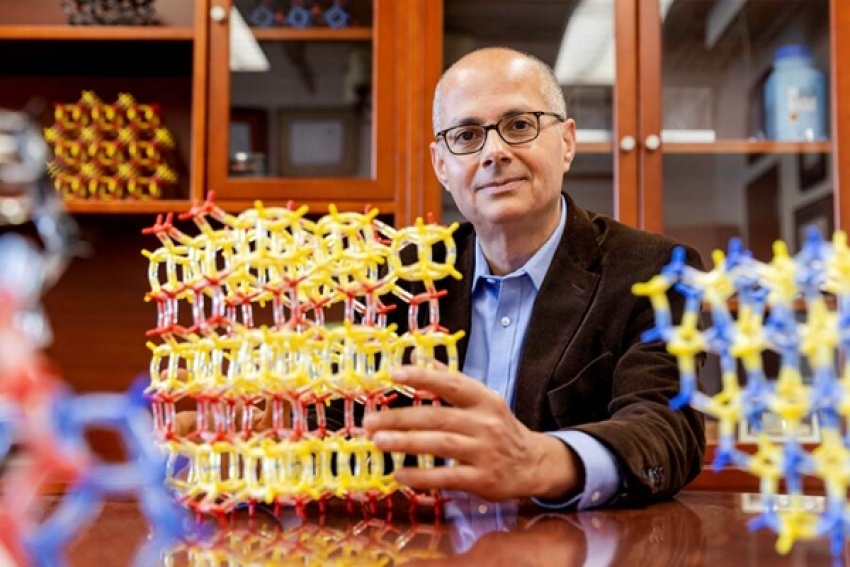

2024.11.02 l 國際外泌體前瞻研究及創新治療論壇

十月 23, 2024近年來,全球和臺灣的生物醫學研究取得了重大進展,尤其是在開發和應用 EV 技術方面,因為 EV 涉及衰老、炎症、凝血、疾病進展、T 細胞壽命,並可作為潛在的生物標誌物。現代生物醫學研究需要跨學科合作和知識共用,不同領域之間的密切互動現在對於推進外泌體研究及其應用至關重要。在即將舉行的細胞外囊泡技術與新型治療國際論壇上,與會者將探索外泌體技術的最新進展及其在各種疾病中的應用,推動該領域的科學進步。

解密大規模細胞死亡之謎 中研院找到胚胎發育新線索登《自然》期刊

七月 24, 2024自19世紀以來,科學家們發現在生命發育的過程中,細胞會迅速增生並分化出多細胞生物體上的各種組織與器官,但增生的同時為什麼會伴隨大規模的細胞死亡?這是一道百年未解之謎。本院分子生物研究所陳昇宏助研究員的研究團隊,首度發現「活性氧化物」1所造成的鐵死亡觸發波(ferroptosis trigger wave),是造成大規模細胞死亡之因,為胚胎發育提供了一種新的解釋。此研究成果於本(2024)年7月登上國際頂尖期刊《自然》(Nature)。

2024.7.11 l 下一代「類器官 /器官晶片」技轉落地戰

六月 22, 2024FDA現代化法案2.0、實驗減量替代轉型、搭配生醫及晶片技術持續突破5~10年內,類器官/器官晶片將開啟「替身醫療」黃金時代,然而在歐、美、中早已布局的人類器官/器官晶片競速賽道上,臺灣生醫產業鏈該如何實際落地應用,攻搶一席之地?

2024.06.16 l 再生醫學論壇 - 外泌體醫美 & 新藥開發

六月 04, 2024外泌體(Exosome)是當今全球生技圈最熱門的科技趨勢,也是台灣繼晶圓代工之後,下一個最適合發展CRDMO(委託研發代工)的項目,看好外泌體應用發展潛力,為期兩天的再生醫學國際論壇,將深入探討外泌體在醫美、皮膚、毛髮、眼科、骨科到基因細胞治療的最新跨科別應用,以及外泌體新藥開發的國際優勢與趨勢,期望促進更多國際合作機會。

歷經10年,再生醫療雙法三讀!適用對象、細胞使用、倫理規範,6大焦點一次看

六月 04, 2024歷經2018年、2023年及今年(2024)5月,前後3屆國會審查的再生醫療法案,終於在今天(6月4日)三讀通過。未來,針對基因、細胞及其衍生物,用以治療、修復或替換人體細胞、組織及器官的新技術與新製劑,分別以《再生醫療法》及《再生醫療製劑管理條例》規範管理。希望提供現行醫療效果不佳的患者新的選擇,同時帶動國內再生醫療科技與產業的發展。

確保再生醫療品質及維護病人權益 政院通過「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」草案

四月 27, 2024為確保再生醫療的安全、品質及有效性,維護醫療迫切需求病人即時接受先進再生醫療的權益,行政院會今(25)日通過衛生福利部擬具的「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」等兩草案,將函請立法院審議。

New Articles

Cell Therapy

![衛福部核可之細胞治療執行單位 [持續更新]](http://biomaptw.com/media/k2/items/cache/753a82091bdf93df272697e1f26229c2_XL.jpg)