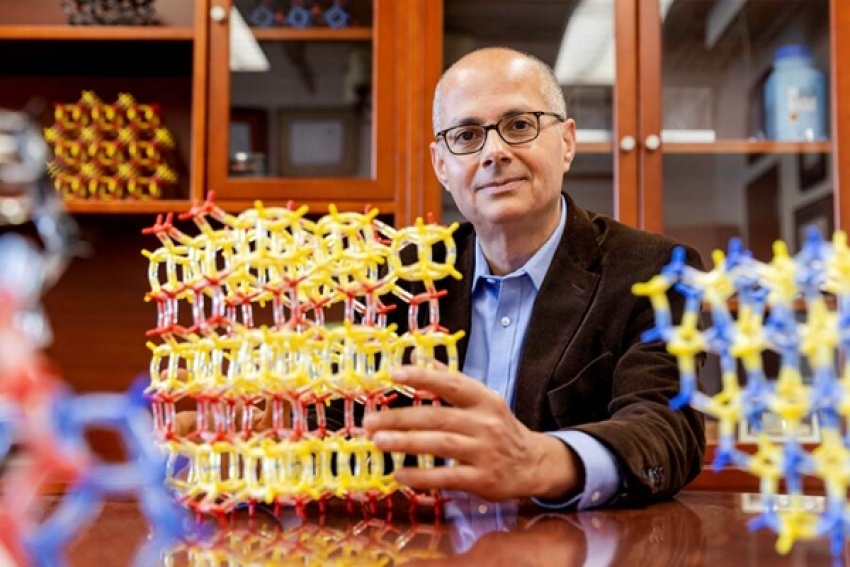

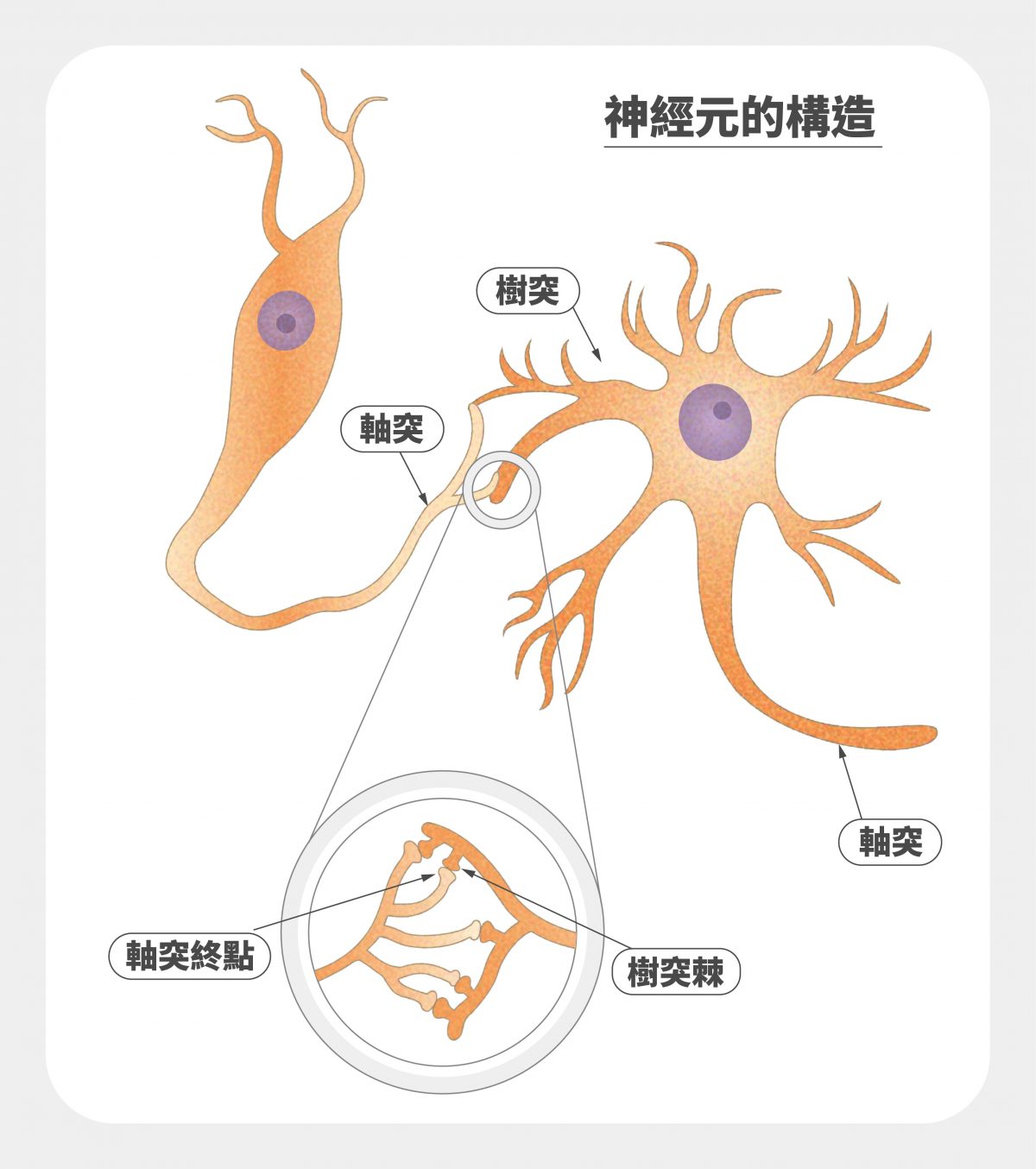

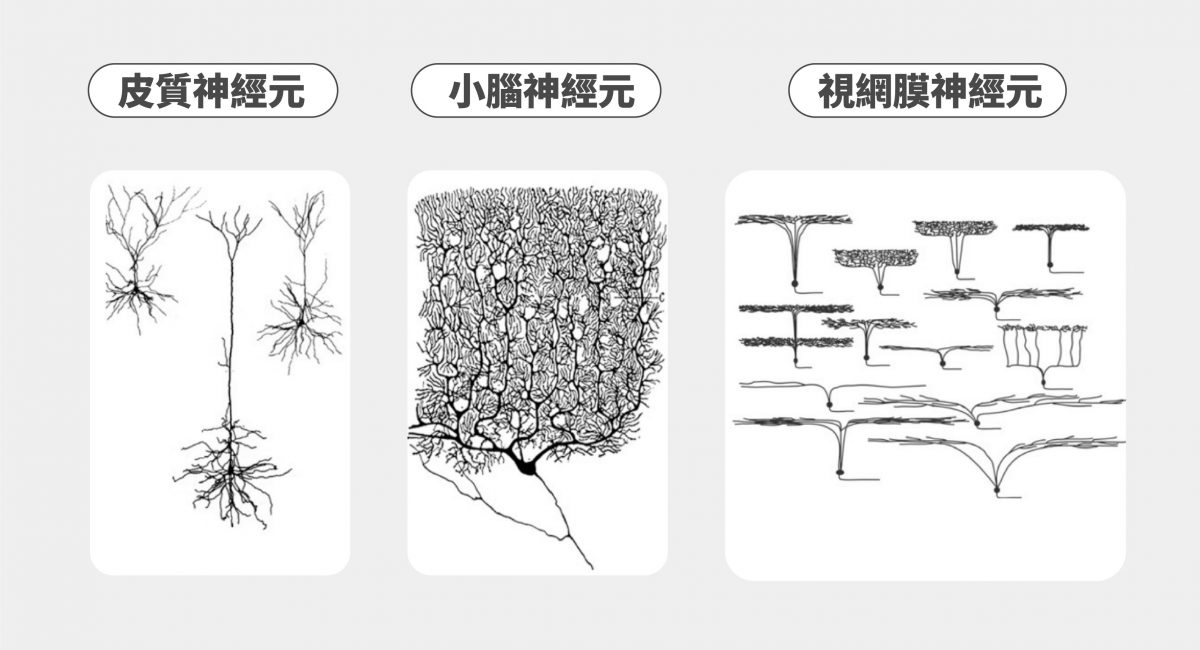

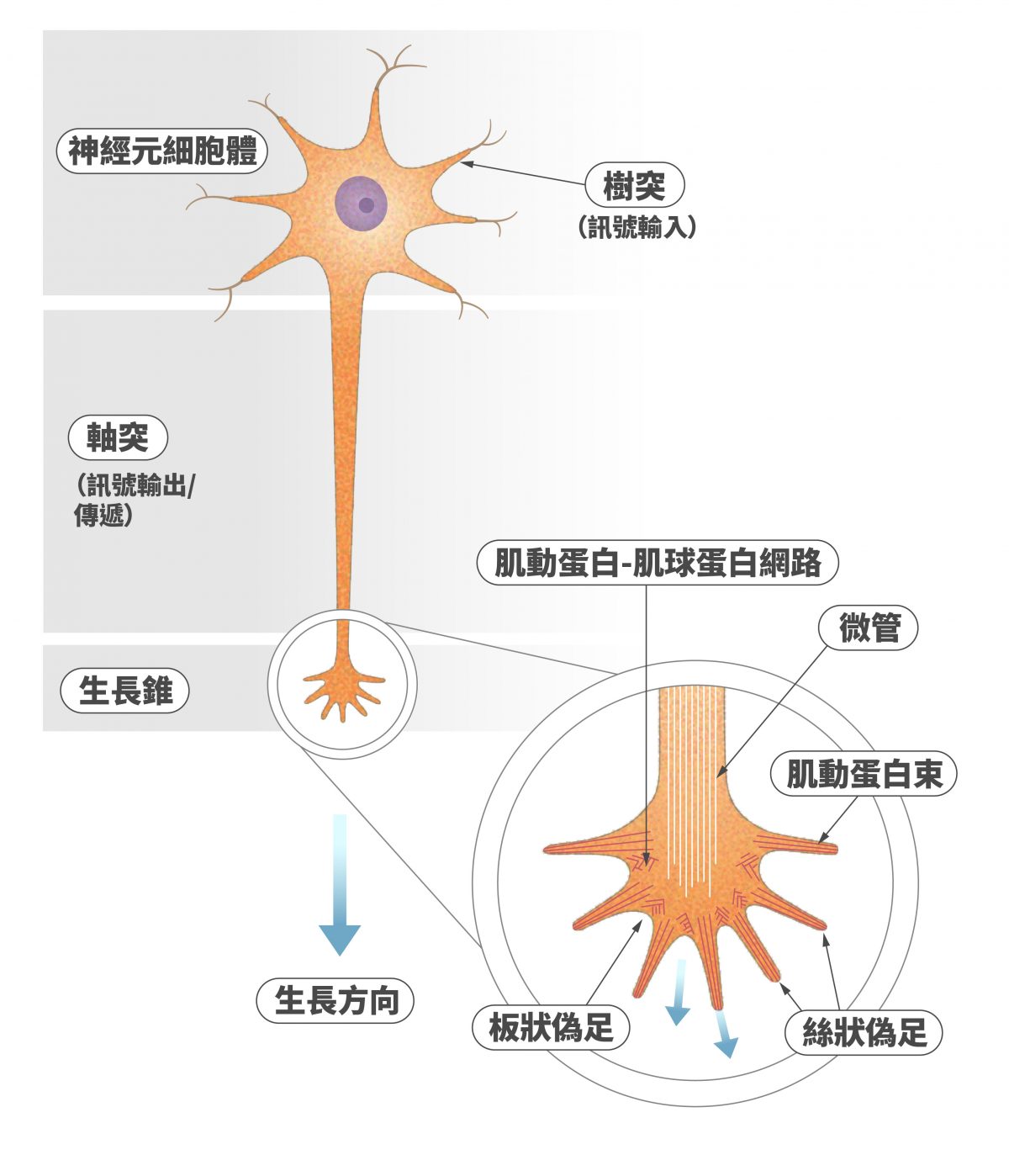

在我們大腦裡面,有各式各樣的神經元。神經需要彼此連結才能發揮作用,而神經元的軸突會去連接其他神經元的樹突,軸突跟樹突連在一起時,稱為突觸,神經連結也就此建立。過程說起來簡單,實際很複雜,例如軸突如何知道自己的目的地?軸突有沒有可能接錯對象?找到目標之後,神經元又是如何形成突觸呢?中央研究院「研之有物」專訪院內分子生物研究所所長程淮榮特聘研究員,他從研究多年的「軸突導向」題目出發,深入淺出地和我們解釋了神經元形成連結的過程。

" width="800" height="600" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1">

生長錐的愛、恨與斷捨離

軸突的生長錐並非一步到位,需要一些過程,才能找到與之連接的樹突。程淮榮用了一個比喻來解釋這個過程:就像一個人開車去尋找真愛。

假如這個人(也就是生長錐)從臺北出發,最終要到達高雄。但他為什麼不會去東部呢?因為有些東西在引導著他:桃園有個吸引他的戀人。如果沒有這個吸引,他就不會去。

但當生長錐到達桃園後,又不能沉溺於短暫的愛情,否則就會一直停留在那裡。因此,他必須對桃園由愛轉恨、果斷離開,繼續前往新竹。依此類推,生長錐在旅途中會不斷地愛、恨、離開,直到最後在目的地(高雄)找到真愛並組建家庭,與其他神經元的樹突形成突觸。

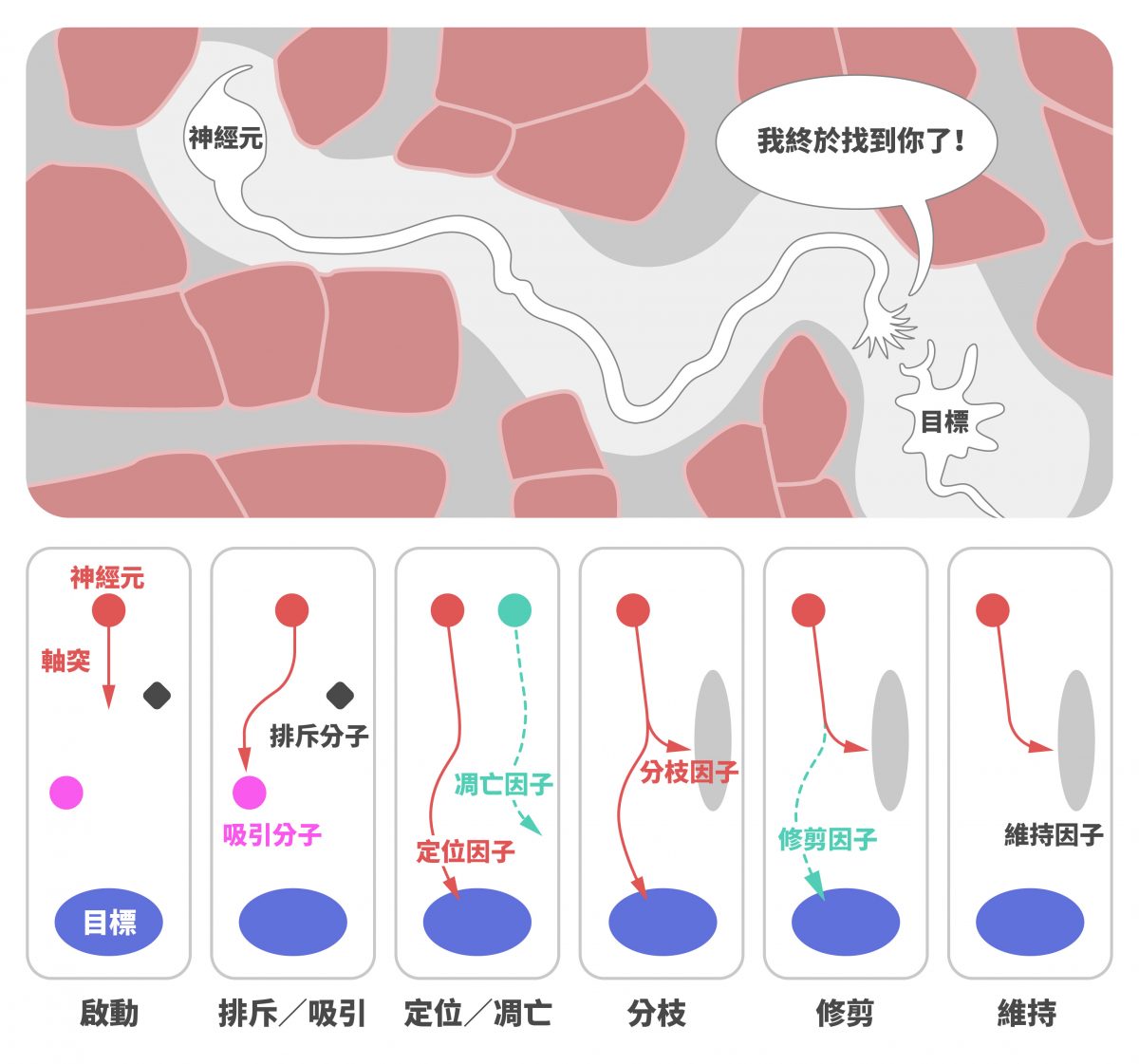

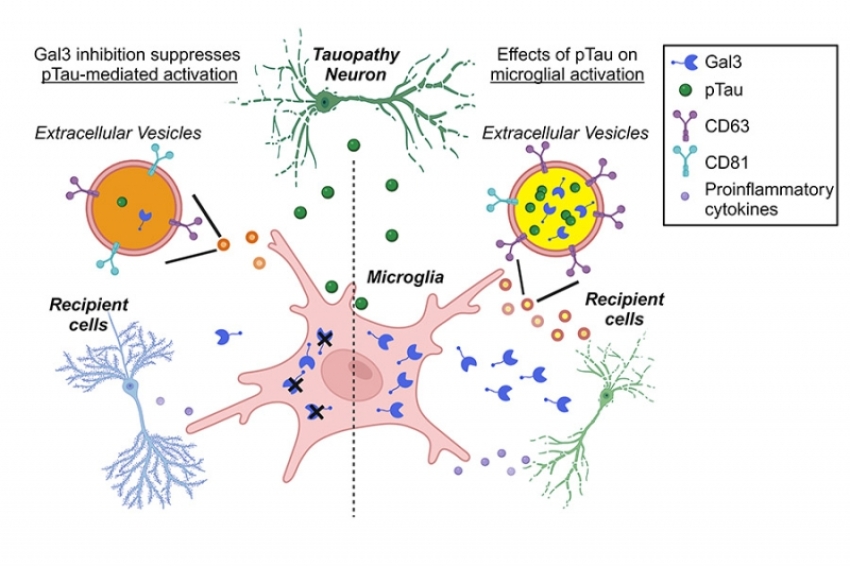

「那麼,是什麼分子在吸引生長錐前進呢?當生長錐被吸引到某個地方時,哪些分子會排斥它、讓它轉向或離開,直到最終與樹突連接呢?神經科學家在研究這些過程中涉及的各種機制,也就是所謂的分子和細胞機轉。」程淮榮說道。

在身體不同部位像腦或脊椎,促進或抑制生長錐的分子都不一樣。體內有成千上萬各種分子在調控生長錐的生長,有許多不同的機轉,才能構成如此複雜的神經網路。到底是什麼樣的分子會先分泌出來,讓生長錐受到吸引?然後是哪一個分子會把它推開呢?從愛轉恨的轉折點是什麼?這些就是神經科學家的研究課題與精髓。

程淮榮說,「其實裡面有很多的細節,我可以花幾個小時跟學生講每一段的愛情故事,因為牽涉到不同的分子。如果有任何科學家能把這些愛恨轉折點和機轉都研究清楚的話,論文幾乎都能登上 CNS 期刊」(註:頂級期刊《Cell》、《Nature》和《Science》。)

接著程淮榮在訪談中展示下圖,說明神經元如何找到「真愛」,也就是神經網路形成的分子與細胞機制:

神經系統也需要修剪一下

神經元的軸突不只有一根分枝,剛開始可以有很多根,但最後只會留下幾根,其它沒用到的軸突分枝就會修剪掉,或是斷開突觸的連結點,這是神經系統調節的一種方式,稱為剪枝(Pruning)。

程淮榮說,剛開始大腦與神經系統要建立起連結時,這是個浩大的工程,第一步只會大致上讓每個神經元都去到該去的地方,很多連結可能都不是非常精確,或是有許多不必要的連結。因此接下來,要進行修剪。

神經細胞跟其他體細胞不同,神經元有神經電位,訊號會以電的形式傳遞,稱為動作電位或神經脈衝。當神經連結初步連好,這時需要外界的刺激來幫助修正,如果連接到對的地方,神經脈衝會很頻繁;連接到錯的地方,神經脈衝不頻繁。於是接錯與不需要的部分就被剪除,藉此能讓神經連結變得更精確。

舉例來說,剛出生的嬰兒視力不佳,是因為神經連結沒有很準確。經過一段時間後,因為接收了大量外界刺激,讓神經連結變精確、發育越成熟,視力就會變好。

透過外界刺激來修剪神經元,使連結更精確,這段時間稱為關鍵期(critical period)。一旦錯過關鍵期,可能會讓神經系統無法準確建立,就比較難再調整。關鍵期牽涉的很廣,有時候不是單單是指剪枝,而是指突觸的連結增強,因為這表示消息的傳遞越多。在學習語言或專業運動訓練等,也都有類似的發展關鍵期。

成年之後,神經連結仍有可塑性

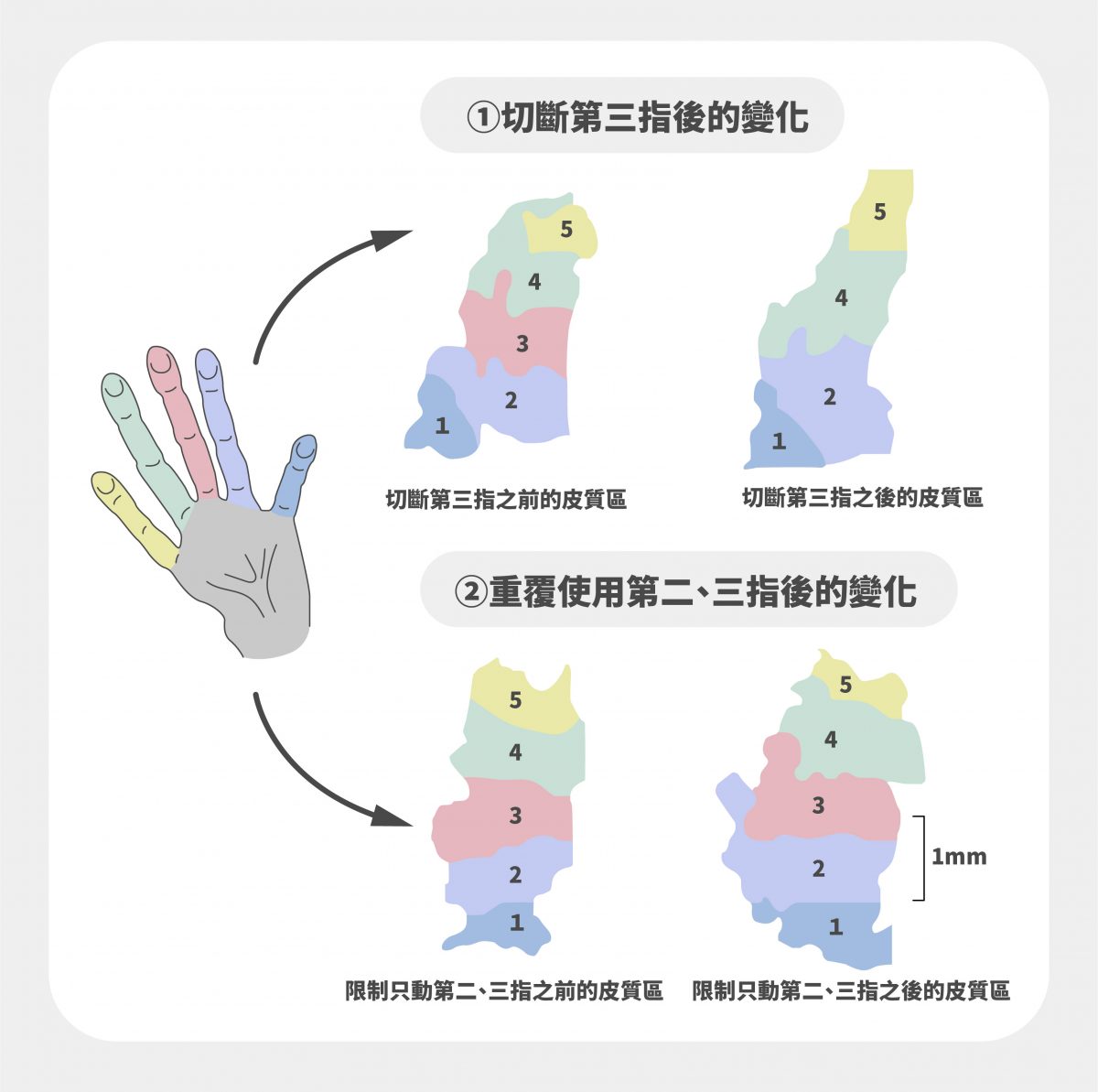

因為連結可以形成、也可以消失,所以神經連結具有可塑性(neuronal plasticity)。儘管成年後神經連結的速度不及幼年期那麼快,但科學家觀察到成體腦部仍然可能發生新的連結變化。

程淮榮在專訪中提到,以前有個傳統實驗,科學家觀察在猴子大腦皮質與五根手指對應的 1、2、3、4、5 五個區域,先切除第三根手指,過幾個月再觀察,發現控制第三根手指的 3 區域不見了。隨後進行第二個實驗,只讓第二根和第三根手指頭一直重複活動,幾個月後發現控制第二根和第三根手指的 2、3 區域都有變大,證實成體腦部仍有可塑性。

關於成年後的神經可塑性,程淮榮補充道,「樹突有一個突出部位稱為樹突棘(dendritic spine),是神經元之間形成突觸的主要部位。科學家實驗發現,在成年老鼠腦部仍能觀察到長出新的樹突棘,表示形成新的突觸。當然,越老的老鼠,形成新突觸的情況可能沒那麼好,但這表示動物在成年後神經仍然具一定的可塑性。」

關於神經系統的建立、神經元的生長與消失,仍有許多未完全解開的機制。程淮榮與神經科學家們仍繼續努力去抽絲剝繭,深入瞭解神經元那一段段如史詩般的愛情故事。

內容來源: 中央研究院研之有物 授權轉載

![衛福部核可之細胞治療執行單位 [持續更新]](http://biomaptw.com/media/k2/items/cache/753a82091bdf93df272697e1f26229c2_XL.jpg)