新興生物療法發展趨勢及契機PART I-細胞及基因療法之商業化策略

五月 29, 2021經濟部深耕細胞治療產業技術 生技中心攜手三總、國防醫 聚焦巴金森及聽損市場

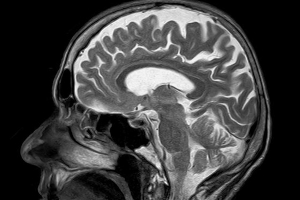

五月 06, 2021巴金森氏症是一個好發於高齡人口的腦部退化性疾病,目前雖然有多種藥物上市,但仍無法治癒或有效延緩病程。生技中心攜手三軍總醫院與國防醫學院,運用低免疫原性iPS細胞建立異體細胞進移植的治療技術平台,此次將率先嘗試將其應用在巴金森氏症與聽力損傷等退化性疾病。

肺癌免疫治療新策略 去甲基化藥物促進 γδ T細胞抗癌療效

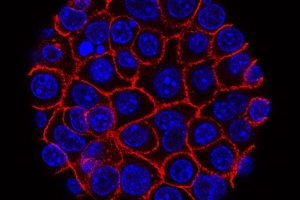

四月 27, 2021肺癌多年來一直是國人癌症死因的首位,台大醫院公布最新的研究新成果,透過DNA去甲基化藥物,能促進 γδ T細胞」的抗癌療效,台大醫院研究團隊證實,以甲基化藥物治療肺癌細胞後,可大幅提高γδ T細胞的腫瘤毒殺作用,未來,亦可利用基因工程的方式,製成嵌合抗原受體重組γδ T細胞 (CAR-γδ T),將有助於各式創新的免疫治療策略,建立新的癌症治療準則,此研究已發表在4月12日的Nature雜誌。

一加一大於二的創新策略 - 多靶向抑制SARS-CoV-2複製

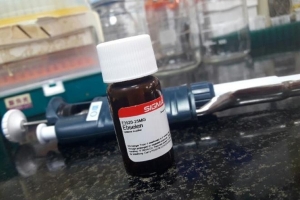

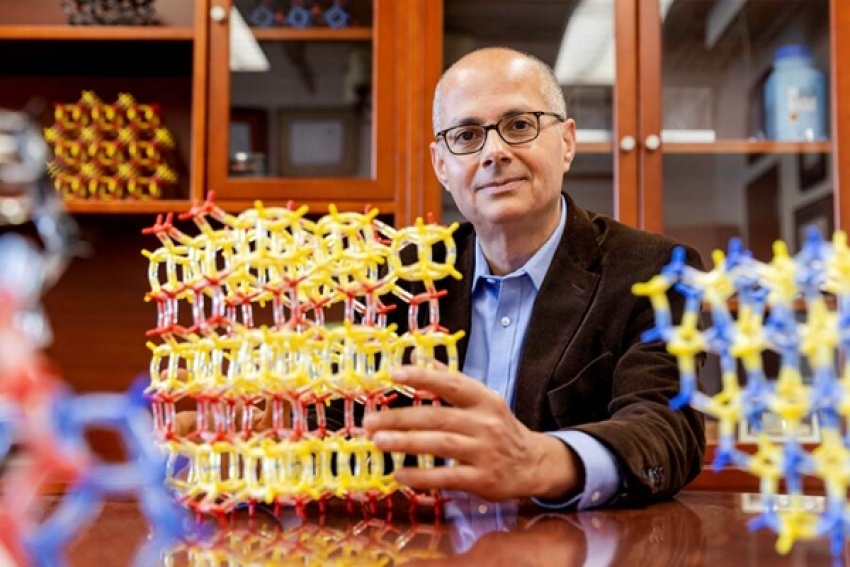

四月 13, 2021SARS-CoV-2病毒易變異和產生抗藥性,其中非結構性蛋白(nsp)在SARS-CoV-2複製過程扮演關鍵角色,然而目前大部分研究只鎖定特定的SARS-CoV-2複製蛋白。中央研究院生物醫學科學研究所林小喬特聘研究員、分生所袁小琀特聘研究員帶領研究團隊發現,藥物「雙硫侖(Disulfiram)」或藥物「依布硒(Ebselen)」,可以有效瞄準並瓦解多個參與病毒複製的非結構性蛋白質。

臺美合作研究大突破,冠狀動脈硬化基因治療新契機

四月 09, 2021由臺北榮總、國立陽明交通大學與美國加州大學聖地牙哥分校(UCSD)錢煦院士所組成的臺美合作研究團隊研究發現:「信使核糖核酸(mRNA)的甲基化」可能是造成冠狀粥狀動脈硬化的原因之一,研究團隊利用基因療法抑制血管的「甲基化轉移?」,發現此方法能有效控制血管內發炎反應的產生並減少粥狀動脈硬化的發生,提供冠狀動脈疾病預防及治療新契機。

中研院發現細胞自噬新機制 有助對抗脂肪肝

四月 02, 2021脂肪肝是國人常見的肝臟疾病,早期沒有明顯症狀,長期下來卻可能演變為肝炎、肝硬化或肝癌,是不可忽視的肝臟殺手。中央研究院生物化學研究所陳瑞華特聘研究員團隊發現一種操控細胞自噬(autophagy)的新機制,經動物實驗證明能抑制脂肪肝[1]形成。研究成果已於本(110)年2月發表在國際期刊《自然通訊》(Nature Communications)。

國家生技研究園區招商暨人才與技術媒合會 (NBRP Demo Day)

四月 01, 2021國家生技研究園區招商暨人才與技術媒合會,隆重登場!想掌握全球趨勢脈動、探究尖端技術、吸引卓越人才、串聯國際商機 #資金#技術#人才,NBRP Demo Day一次滿足生醫新創三大要素帶領您搶搭生技千億列車,快速連結商機就趁現在!

中研院偕中醫大合成胜肽分子 有效抑制胰臟癌細胞轉移

三月 12, 2021胰臟癌確診時,通常患者的腫瘤細胞已發生轉移,增加治療難度。中央研究院李文華院士帶領中研院基因體研究中心與中國醫藥大學新藥開發中心之跨機構研究團隊,破解胰臟癌細胞的訊息傳遞機制,並合成多胜肽分子,可以阻斷致癌訊號傳遞,抑制癌細胞的生長與轉移。實驗顯示能有效延長胰臟癌小鼠的壽命,而且不會影響正常的免疫反應。研究成果已於本(3)月初發表在國際期刊《科學轉譯醫學》(Science Translational Medicine)。

New Articles

Cell Therapy

![衛福部核可之細胞治療執行單位 [持續更新]](https://biomaptw.com/media/k2/items/cache/753a82091bdf93df272697e1f26229c2_XL.jpg)