無血清培養基的應用趨勢與重要性:細胞治療製程的關鍵革新

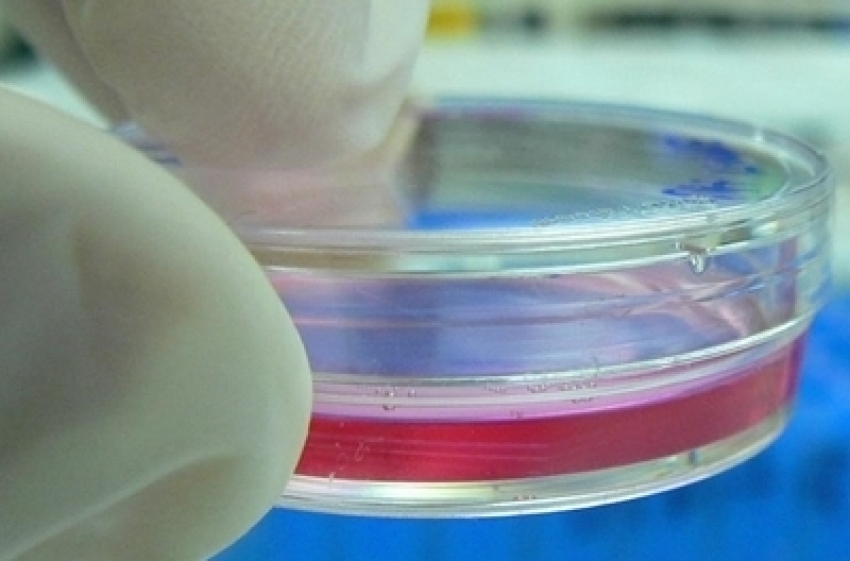

四月 06, 2025隨著細胞與基因治療的快速發展,產品的安全性、一致性、量產可行性及監管符合性是商業化成功的核心挑戰。無血清培養基(Serum-Free Medium, SFM)在細胞治療產品的製程開發中扮演著愈發關鍵的角色。傳統上,胎牛血清(Fetal Bovine Serum, FBS)廣泛用於細胞培養,但血清的批次差異及潛在病原體風險,促使無血清培養基成為製程開發的關鍵解決方案及主流選擇。本文將深入分析無血清培養基的技術趨勢、應用優勢,以及如何推動細胞治療產業的標準化與規模化。

異體幹細胞新藥的發展前景:從全球監管突破看未來潛力

四月 02, 2025近年來,幹細胞療法被視為再生醫學的革命性突破,其中「異體幹細胞新藥」(Allogeneic Stem Cell Therapy)因具備「現成可用」(off-the-shelf)、大規模生產潛力等優勢,成為全球藥廠競逐的焦點。2024年,美國FDA與中國藥監局(NMPA)相繼核准關鍵產品,包括Mesoblast的Ryoncil(兒童類固醇難治型急性移植物抗宿主疾病)及鉑生卓越生物科技(北京)有限公司申報的艾米邁托賽注射液 (治療14歲以上消化道受累為主的荷爾蒙治療失敗的急性移植物抗宿主疾病),標誌著異體幹細胞療法正式邁入商業化新階段。

FDA 批准首個間充質基質細胞療法治療類固醇難治性急性移植物抗宿主病

三月 29, 20252024 年 12 月,美國食品和藥物管理局 (FDA) 批准了 Mesoblast 的 Ryoncil (remestemcel-L-rknd)——同種異體骨髓間充質基質細胞 (MSC(M)) 療法——用於兒科急性類固醇難治性移植物抗宿主病,最終結束了美國批准的 MSC 臨床產品的長期乾旱。雖然其他司法管轄區(包括歐洲、日本、印度和韓國)已經銷售了自體或同種異體 MSC 產品,但美國的批准速度較慢。申辦方的重大努力和投資,與 FDA 密切合作,通過跨越數年的反覆運算過程解決對臨床療效和一致 MSC 效力的擔憂,獲得了這一具有里程碑意義的批准。

我國細胞治療的發展與核准的藥品

二月 05, 2025為加速細胞治療在臨床應用,衛生福利部自107年9月6日《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》(簡稱「特管辦法」)發布,開放六項對自體使用、風險低且安全性可確定的細胞治療技術。開放至今,經過嚴格的審查程序,多家醫療機構的申請獲得核准,不僅促進了國內細胞治療技術的發展,也為更多患者帶來更多選擇。截至113年9月30日,醫療機構提出了554件細胞治療技術的申請。已核准408件細胞治療技術施行計畫,細胞治療技術項目包括:

300種基因新發現 遺傳變異引發憂鬱症

二月 05, 2025300種基因變異新發現,憂鬱症遺傳可能性高。一項跨國醫學研究指出,共有697種基因變異與憂鬱症有關,其中包含近300種新型遺傳基因。然而,僅有三分之一的患者對抗憂鬱藥物有反應。專家強調,該研究有助於開發更多樣化的治療,並減少全球健康不平等。

細胞療法- 2024年市場概況與發展

十二月 08, 2024外泌體的應用與發展趨勢!在台灣可以合法使用外泌體嗎?

十二月 03, 2024什麼是外泌體

2024.11.02 l 國際外泌體前瞻研究及創新治療論壇

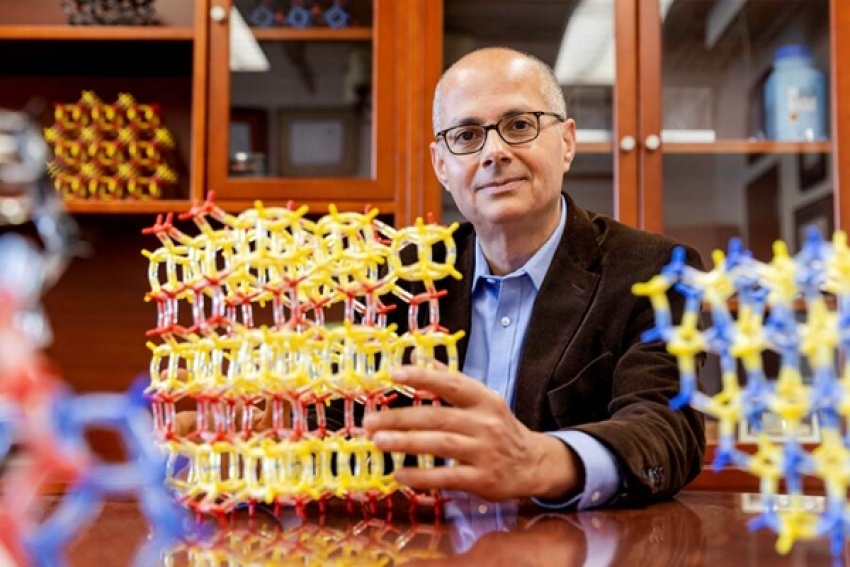

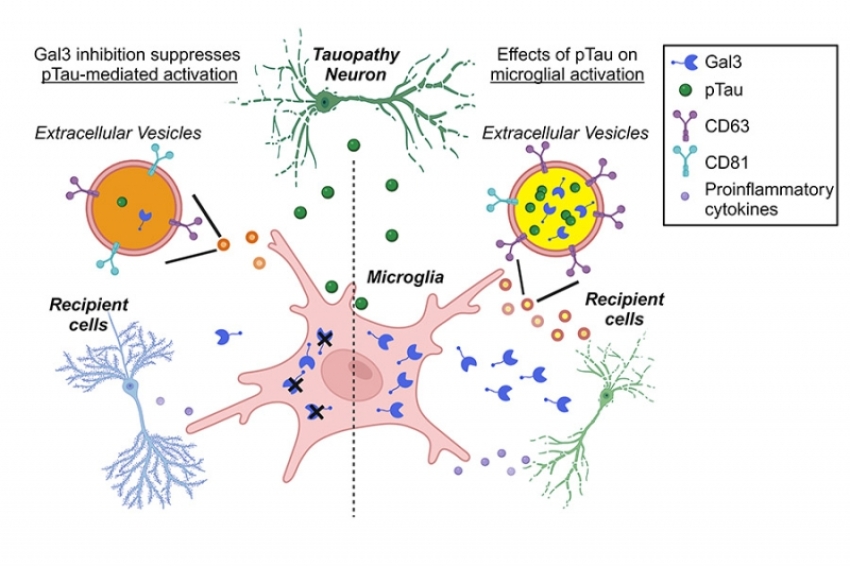

十月 23, 2024近年來,全球和臺灣的生物醫學研究取得了重大進展,尤其是在開發和應用 EV 技術方面,因為 EV 涉及衰老、炎症、凝血、疾病進展、T 細胞壽命,並可作為潛在的生物標誌物。現代生物醫學研究需要跨學科合作和知識共用,不同領域之間的密切互動現在對於推進外泌體研究及其應用至關重要。在即將舉行的細胞外囊泡技術與新型治療國際論壇上,與會者將探索外泌體技術的最新進展及其在各種疾病中的應用,推動該領域的科學進步。

解密大規模細胞死亡之謎 中研院找到胚胎發育新線索登《自然》期刊

七月 24, 2024自19世紀以來,科學家們發現在生命發育的過程中,細胞會迅速增生並分化出多細胞生物體上的各種組織與器官,但增生的同時為什麼會伴隨大規模的細胞死亡?這是一道百年未解之謎。本院分子生物研究所陳昇宏助研究員的研究團隊,首度發現「活性氧化物」1所造成的鐵死亡觸發波(ferroptosis trigger wave),是造成大規模細胞死亡之因,為胚胎發育提供了一種新的解釋。此研究成果於本(2024)年7月登上國際頂尖期刊《自然》(Nature)。

2024.7.11 l 下一代「類器官 /器官晶片」技轉落地戰

六月 22, 2024FDA現代化法案2.0、實驗減量替代轉型、搭配生醫及晶片技術持續突破5~10年內,類器官/器官晶片將開啟「替身醫療」黃金時代,然而在歐、美、中早已布局的人類器官/器官晶片競速賽道上,臺灣生醫產業鏈該如何實際落地應用,攻搶一席之地?

New Articles

Cell Therapy

![衛福部核可之細胞治療執行單位 [持續更新]](https://biomaptw.com/media/k2/items/cache/753a82091bdf93df272697e1f26229c2_XL.jpg)