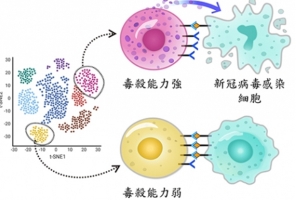

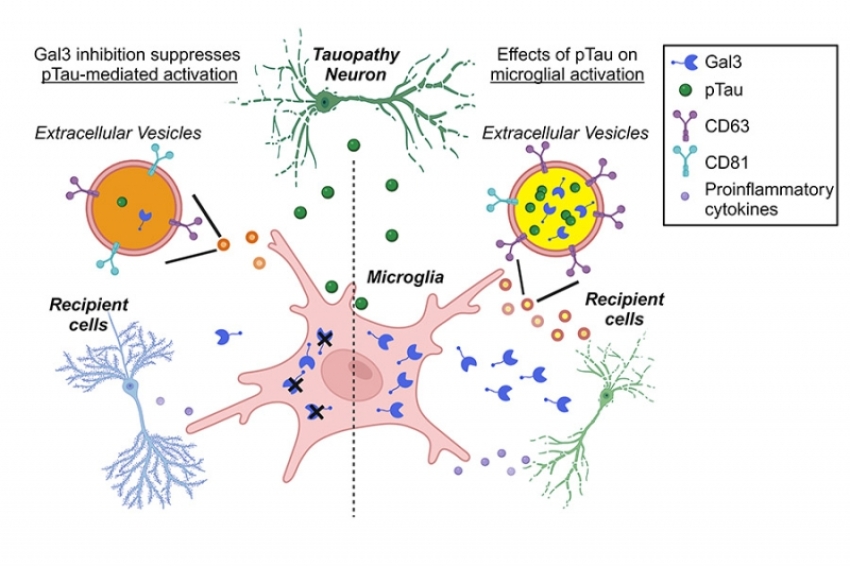

人體清除新冠病毒的速度差異 與某些特定自然殺手細胞有關

十一月 27, 2021免疫系統究竟是如何清除被新冠肺炎病毒感染的細胞? 是什麼因素造成不同病患間採檢陰性康復出院時程的差異? 中央研究院生物醫學研究所陳世淯助研究員領導的跨領域研究團隊發現了免疫系統中的自然殺手細胞(Natural killer cells)與病患體內清除新冠肺炎病毒的速度有關,並找出能快速消滅病毒的自然殺手細胞之特徵,相關研究成果近日發表於國際知名期刊《臨床研究雜誌》(Journal of Clinical Investigation)上。

實證數據加速臨床試驗申請 國衛院攜手三顧公司分析膝軟骨細胞治療

十一月 20, 2021日常生活中各種活動都會頻繁的使用膝蓋,如果使用不當又不懂得保養就容易造成磨損,嚴重甚至需要進行人工關節置換手術。然而膝關節還是自己的最好用,在2018年9月衛福部發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文,開放自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損的細胞治療技術後,民眾就多了一種治療的選擇。

自體脂肪幹細胞治療退化性膝關節炎

十一月 19, 2021隨著生活環境的改善與生活品質的提升,以往的醫療技術似乎已經漸漸無法滿足病人的需求。以退化性膝關節炎來說,臨床上常見的治療方式不外乎是施打消炎止痛藥、玻尿酸或是血小板濃縮液,以舒緩病人的膝關節不舒服的感覺。但臨床上發現越來越多求診的病人,會想嘗試使用新創的醫療技術- 幹細胞治療,來改善初期的病症,達到早期發現早期治療的目標。

Although regenerative therapies are relatively new, more & more hospitals are incorporating cell and gene treatments to treat patients, driving up investment in this sector. World-wide 30 cell and gene therapies have been authorised for large scale production. Looking to the future, biopharmaceutical and biotech companies, and other stakeholders, including regulators and researchers will need to collaborate to develop a new pipeline of research from biological concept to medical practice.

全球細胞治療產業於COVID-19治療發展現況

十一月 13, 2021現階段已有21種新冠肺炎疫苗上市,疫苗施打的劑數達36.5億劑,面對快速變異的病毒持續襲擊面對高確診人數,治療用藥物的需求度越來越高,累積迄今,已有多達115家廠商正在進行COVID-19細胞治療相關研究案。

癌症免疫細胞治療

十一月 13, 2021癌症的治療方式,最常被提到的不外乎手術、放射線治療(電療)、射頻燒灼術、化學治療、小分子標靶藥物、大分子標靶抗體、血管內皮生長因子抑制劑、免疫檢查點抑制劑、造血幹細胞移植等。每一種治療有其優點與應用場合,也有其缺點與應用限制,很難找到一種萬能的治療方式。

抗體藥物複合體藥品市場概況

十一月 08, 2021目前已有多項抗體藥物複合體(Antibody Drug Conjugate, ADC)產品獲得美國食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)核准上市,而ADC市場的成長潛力誘發全球生醫廠商對ADC的興趣,除投入新興標靶開發及技術平台以開發創新產品之外,亦藉由商業手段取得相關產品及技術,以下將針對ADC產品及市場目前之發展概況進行介紹。

抗體雞尾酒療法! 對抗新冠肺炎變異病毒株潛力

十一月 08, 2021中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員兼任生醫轉譯研究中心主任吳漢忠的研究團隊發表了一項研究成果,研究團隊研發出多株有潛力COVID-19治療性抗體(針對宿主受體結合區域-RBD之中和性抗體)對於新冠肺炎變異株的預防及治療都深具發展潛力。近期刊登在國際期刊《PLOS病原體》 (PLoS Pathogens)。

2021.11.11 l 「再生醫療投資與產業發展策略」國際會議

十月 22, 2021有鑑於再生醫療投資市場前景持續看好,且再生醫療對於腫瘤的應用已成為產業未來趨勢,因此本會邀請歐美講者分享當前再生醫療對於腫瘤治療的展望、市場分析與跨域發展策略,以協助我國有興趣之產官學人士掌握再生醫療全球市場趨勢、投資重點與發展策略。

2021.11.16 l 生技製藥業數位化轉型的趨勢與挑戰研討會

十月 12, 2021生技製藥產業的數據管理極度耗費資源,從研發數據、製程管理、庫存管理,至品質保證等,各步驟不僅環環相扣、流程複雜,還需符合各國法規之嚴格規範。國際企業因應法規趨勢,已率先啟動數位轉型,透過運用資訊工具,減少工作量及人為錯誤,除可大幅降低作業時間及企業成本,亦提高數據的可靠性及完整性。有鑒於數位轉型已成為國際企業提升競爭力不可忽視的潮流,誠摯邀請生技製藥界相關人士踴躍報名參加,共同探討實務、趨勢與面臨的問題。

New Articles

Cell Therapy

![衛福部核可之細胞治療執行單位 [持續更新]](https://biomaptw.com/media/k2/items/cache/753a82091bdf93df272697e1f26229c2_XL.jpg)