中研院破解植物「遺傳訊息」關鍵密碼 基因圖譜再改寫

BioMAP

十二月 25, 2020

植物為了順利成長,必須隨時自我調控,增加生存機會。中央研究院農業生物科技研究中心助研究員劉明容研究團隊近期發現植物自我調控的基因表現關鍵,使得植物基因圖譜更加完善,未來可望用來破解農作物基因序列裡的遺傳訊息,進一步了解作物成長如何克服環境不利因素,大幅推進農業生物科技發展。研究成果近期已刊登於國際期刊《基因體研究》(Genome Research)。

中風會不會引發失智症? 國衛院發現預知生物標記

BioMAP

十一月 22, 2020

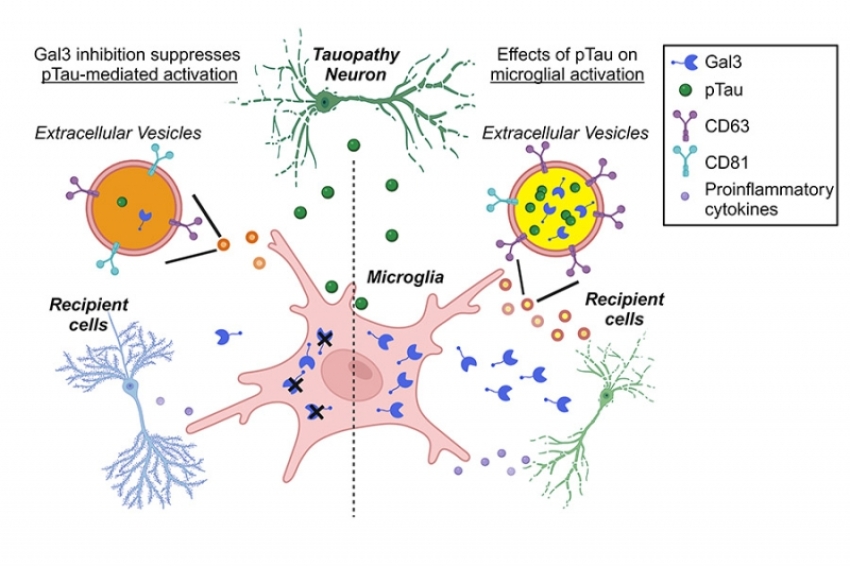

中風是血管性失智症與阿茲海默症(Alzheimer’s disease, AD)的危險因子,中風患者如果存活下來,26週內會逐漸恢復功能,然而有三分之一的中風患者會伴隨認知功能障礙的現象。國際研究報告指出,中風病人得到中風後失智症(post-stroke dementia, PSD)的機會約30%。首次發生中風的病患,在一年內發生失智症的比率為7.4% ,而復發性中風後失智症的發生率則高達41.3%,目前仍沒有有效的生物標記,足以觀察並確認罹患中風後失智症的風險,以即早控制及治療。

2020 諾貝爾化學獎頒給發現CRISPR/Cas9基因編輯技術的兩位女科學家

BioMAP

十月 10, 2020

Emmanuelle Charpentier和Jennifer A.Doudna發現了基因技術中最犀利的工具之一:CRISPR / Cas9基因剪刀。使用此技術,研究人員可以非常高精度地改變動物,植物和微生物的DNA。這項技術對生命科學產生了革命性的影響,正在為新的癌症療法做出貢獻,並可能使治愈遺傳性疾病的夢想成真。

基因世界裡也有死亡懸案!破解核糖核酸的降解之謎

BioMAP

九月 09, 2020

細胞裡的RNA1 (核糖核酸)壽命短暫,含有正確基因密碼的RNA始能存活並用於製造蛋白質,反之,帶有錯誤訊息的RNA則會被細胞酵素降解死亡。RNA降解機制(degradation)不僅可調控動植物的基因表現量,也攸關於植物如何對抗病原菌入侵,藉此殺死病毒RNA。但此機制何時發生?引發降解的因子為何?過去尚未被完全理解。

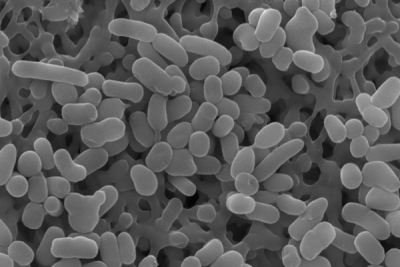

為全球減碳奠基! 中研院首創「合成嗜甲醇菌」 研究登頂尖期刊《Cell》

BioMAP

九月 02, 2020

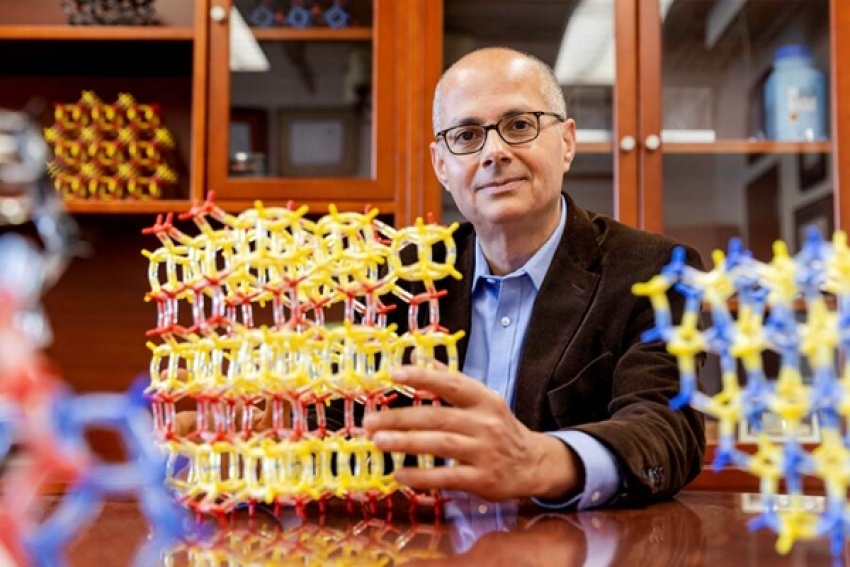

儘管新冠肺炎肆虐,氣候變遷對全球的威脅卻從未止息。中央研究院院長廖俊智帶領的研究團隊,近期成功創出世界第一株「合成嗜甲醇菌」!未來,此菌可利用由溫室氣體轉化成的甲醇,來生產各式高價值含碳化合物,如:化學品、藥品及燃料等,為碳循環開闢了更多可能性。研究論文於本(109)年8月發表於世界頂尖期刊《細胞》(Cell),被譽為「合成生物學的新標竿」。

發掘三醣體可抑制硫酸酯內切酶 解退化性關節炎初始機轉之謎

BioMAP

五月 22, 2020

隨著年紀漸長,許多人受關節退化所苦。事實上,退化性關節炎大多來自於軟骨組織的磨損,軟骨組織包覆在膝蓋骨上提供緩衝的功能,一旦軟骨組織變薄變少,開始磨損,就會導致退化性關節炎。

「被圈住的心靈!」首度建構自閉症腦組織的環狀RNA與基因間調控網路圖譜

BioMAP

五月 16, 2020

自閉症譜系障礙(autism spectrum disorder,簡稱ASD)是一種腦部發育障礙所導致的複雜疾病,患者往往在社交溝通、互動及表達上有障礙,成因目前仍未有定論,普遍認為與遺傳及基因變異有關。中央研究院基因體研究中心研究員莊樹諄研究團隊,首次系統性建構環狀RNA(circular RNA1)在自閉症腦部的基因調控網路圖譜,有助於增進對自閉症致病分子機制的理解。該篇論文已於今(109)年3月刊登在《基因體研究》(Genome Research)。

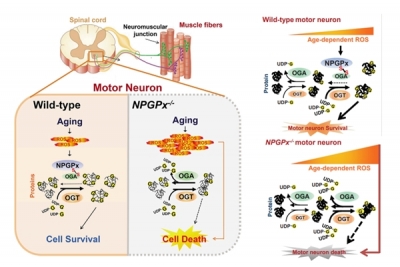

調節氧化壓力,是漸凍人與結腸炎的救星

BioMAP

二月 29, 2020

活性氧類(Reactive oxygen species, ROS)是細胞代謝產生的副產物,也是免疫細胞作戰時的武器,但是隨著年紀增長和環境的影響,累積過多活性氧類卻會形成細胞內氧化壓力,造成細胞的衰老凋零,是許多疾病的根源,研究發現,抗氧化酵素穀胱甘肽(GPx)家族的兩個成員(GPx7和GPx8),雖不具酵素活性,卻可以做為活性氧類感測器,調控氧化壓力來避免運動神經元和發炎性腸道疾病的產生,並透過相關機制的抑制劑,作為治療疾病的藥物。

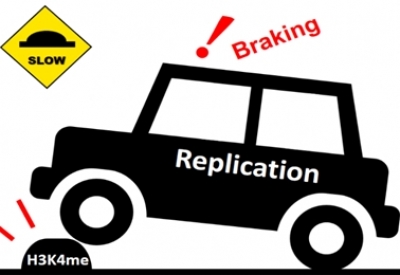

狹路相逢:組蛋白修飾扮演「分子減速丘」緩解DNA上的交通衝突

BioMAP

二月 20, 2020

DNA複製與RNA的轉錄都是維持生命的必備機制,二者都以DNA作為模板,利用上面的遺傳訊息,作為複製與轉錄的依據。然而,當這兩個作用在細胞週期的DNA複製時(S期)無可避免地在同個DNA模板上相遭遇,導致RNA轉錄-DNA複製衝突(transcription-replication conflict;TRC),造成DNA模板的損害機率提高,並可能導致基因突變。

大麻新化合物問世 治療毒癮有新解

台灣醒報

二月 09, 2020

可治療毒品成癮的藥用大麻化合物已成功研發!實驗室發現新的大麻化合物「THCP」,其功效可能是「四氫大麻酚」(THC)功效的30倍。義大利科學家還發現第2種以前未知的化合物「CBDP」,它似乎是「大麻二酚」(CBD)的表親,CBD以其抗發炎、抗氧化和抗驚厥(anticonvulsant)的實用性而聞名。

New Articles

Cell Therapy

![衛福部核可之細胞治療執行單位 [持續更新]](https://biomaptw.com/media/k2/items/cache/753a82091bdf93df272697e1f26229c2_XL.jpg)